服務熱線

18501696120

更新時間:2025-11-05

更新時間:2025-11-05

瀏覽次數:127次

瀏覽次數:127次

更多推薦

更多推薦2025-11-10

2025-11-07

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-04

2025-11-03

2025-10-31

大鼠全身過量暴露于 28 GHz 準毫米波會誘發體溫調節反應,同時伴隨皮膚血流量比例的改變。本研究旨在明確導致體溫升高的暴露強度,并探究大鼠全身暴露于準毫米波時,是否會出現包含皮膚血流量變化在內的體溫調節反應。

方法:將清醒大鼠的背部廣泛暴露于 28 GHz 準毫米波下,吸收功率密度分別為 0、122 和 237 W/m2,暴露時長 40 分鐘。利用光纖探頭同步測量三個區域(背部皮膚、尾部皮膚和直腸)的溫度變化,以及背部和尾部皮膚的血流量。

結果:背部皮膚和直腸的溫度升高呈現暴露強度依賴性;此外,尾部皮膚血流量發生改變,而背部皮膚血流量無明顯變化,同時直腸溫度升高,最終導致尾部皮膚溫度上升。

結論:這些發現表明,全身暴露于準毫米波會啟動體溫調節機制,以轉運并消散暴露體表產生的熱量。盡管人類與大鼠在體型和生理結構上存在巨大差異,但本研究結果仍可為國際暴露指南標準化中,與健康效應相關的操作閾值討論提供參考。

本研究中,Omegawave FLOC1激光多普勒血流儀發揮了關鍵作用,為體溫調節機制的驗證提供了數據支撐。該儀器被用于實時、精準測量大鼠背部和尾部皮膚的血流量變化,且采用非侵入式設計,搭配光纖溫度計同步采集溫度數據,確保了清醒狀態下大鼠生理參數測量的準確性。

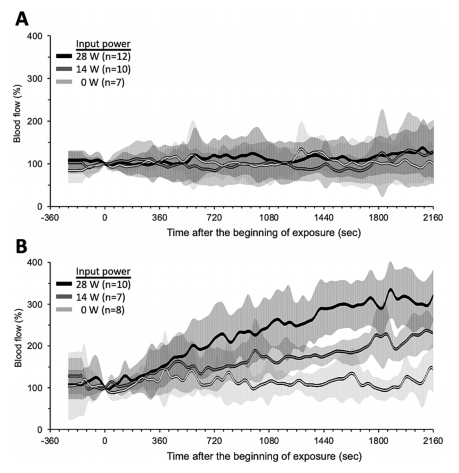

準毫米波暴露期間皮膚血流量變化的時間趨勢圖

實驗過程中,FLOC1激光多普勒血流儀清晰捕捉到:28 GHz 準毫米波暴露期間,大鼠尾部皮膚血流量隨暴露強度增加呈線性上升,而背部皮膚血流量無明顯波動。這一差異化結果與溫度測量數據相互印證 —— 尾部皮膚溫度升高幅度是背部的兩倍,且與直腸溫度升高呈現顯著相關性。正是借助該儀器的高靈敏度檢測,研究團隊得以量化血流量變化與體溫調節的關聯,進而構建并驗證了 “直腸溫度升高→尾部皮膚血流量增加→尾部皮膚散熱增強" 的體溫調節模型,為暴露強度與生理反應的量化關系提供了直接實驗依據。

返回列表

返回列表